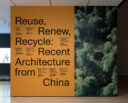

中国の現代建築家8組に注目した、MoMAでの建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介Installation view of the exhibition Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China, September 18, 2021 – July 4, 2022. The Museum of Modern Art, New York. Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York. Photo by Robert Gerhardt

中国の現代建築家8組に注目した、MoMAでの建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介Installation view of the exhibition Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China, September 18, 2021 – July 4, 2022. The Museum of Modern Art, New York. Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York. Photo by Robert Gerhardt

中国の現代建築家8組に注目した、MoMAでの建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介Installation view of the exhibition Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China, September 18, 2021 – July 4, 2022. The Museum of Modern Art, New York. Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York. Photo by Robert Gerhardt

中国の現代建築家8組に注目した、MoMAでの建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介Installation view of the exhibition Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China, September 18, 2021 – July 4, 2022. The Museum of Modern Art, New York. Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York. Photo by Robert Gerhardt

中国の現代建築家8組に注目した、MoMAでの建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介Installation view of the exhibition Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China, September 18, 2021 – July 4, 2022. The Museum of Modern Art, New York. Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York. Photo by Robert Gerhardt

中国の現代建築家8組に注目した、MoMAでの建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介Installation view of the exhibition Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China, September 18, 2021 – July 4, 2022. The Museum of Modern Art, New York. Digital Image © 2021 The Museum of Modern Art, New York. Photo by Robert Gerhardt

中国の現代建築家8組に注目した、MoMA(ニューヨーク近代美術館)での建築展「再利用、再生、リサイクル:中国の最近の建築(Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China)」。新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点をあて、その多様な方法論を伝え、文化的背景と中国に根差す現代建築を紹介しています。会期は2022年7月4日まで。展覧会の公式ページはこちら。

こちらはリリーステキストの翻訳

社会的、文化的、環境的サステナビリティの既存の定義を見直す、新世代の中国人建築家による8つのプロジェクトを展示

ニューヨーク近代美術館は、中国の新世代の建築家とその社会的・環境的持続可能性への献身に焦点を当てた展覧会「Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China」を開催します。2021年9月18日から2022年7月4日まで、ストリートレベルのギャラリーで開催されるこの展覧会では、旧工業建築物の再利用、建築材料のリサイクル、古代建築技術の再解釈から、非侵襲的な建築物の挿入による農村や地域全体の経済復興まで、多様な建築の方法論を語る8つのプロジェクトが紹介されます。

プリツカー賞を受賞したアマチュア・アーキテクチャー・スタジオ(ワン・シュウ、ルー・ウェンユー)、アーキ・ユニオン・アーキテクツ(フィリップ・F・ユアン)、アトリエ・デスハウス(リウ・イーチュン、チェン・イフェン)、DnA・デザイン・アンド・アーキテクチャー(シュ・ティエンティアン)、スタジオ・ズー・ペイ(ズー・ペイ)、ベクター・アーキテクツ(ドン・ゴン)、アガ・カーン賞を受賞したZAO / スタンダードアーキテクチャー(チャン・ケ)によるプロジェクトなどが展示されます。

本展は、4年にわたるリサーチ活動により、建築家との対話を重ね、展示されるすべてのプロジェクトの現場を何度も訪れ、最近入手した約160点の中国現代建築の作品から、模型、図面、写真、ビデオ、建築のモックアップなどを展示します。「Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China」は、フィリップ・ジョンソン建築・デザイン学チーフキュレーターのマルティーノ・スティエルリ(Martino Stierli)と、建築・デザインアシスタントキュレーターのエヴァンゲロス・コツィオーリス(Evangelos Kotsioris)が企画しました。キュレーションの助言は、上海の同済大学教授、リー・シァンニンが担当しました。

過去30年間の中国の経済・社会の変革は、建築ブームを伴い、中国を人類史上最大の建設現場としました。都市の巨大プロジェクトや壮大な建築物(その多くは西洋の建築家によって設計された)に長年注目してきた結果、国営の設計機関から独立して活動する若い世代の建築家たちによって、再考が始まっているのです。これらの建築家は、建築環境のデザインに対するアプローチを共有しており、それは、この国の都市の構造を変え、何百万人もの日常生活を変えてきたタブラ・ラサ的なアプローチに対する全般的な懐疑心によって特徴づけられています。その代わりに、この世代の多くの人々は、既存の建築環境や確立された社会構造との有意義な関わりを求める比較的小規模な介入に力を注いでいます。これらのプロジェクトの多くは、伝統的な人口集中地や巨大都市の外で行われ、中国の二次都市や農村地域の復興につながりました。

「Reuse, Renew, Recycle: Recent Architecture from China」で紹介されている建築家やプロジェクトは、今日の中国で建築することの意味を示し、現代建築がいかにして中国にしっかりと根ざしているのかを探っています。この国ならではの文化的背景を紹介します。江西省景徳鎮の帝窯博物館のアーチ型天井、恒河村の野外竹の劇場、桂林近郊の元砂糖工場からホテルへ、本展では、より少ない資源で、より資源に配慮した建築の未来への進歩的な青写真として、慎重かつ大胆な介入を検証していきます。