長沼和宏+澤田淳 / AIDAHOが設計した、大阪市の「日本健康増進財団 大阪健診センター」です。

20世紀前半築の“レトロビル”が残る地域での計画です。建築家は、地域の固有性と結びつく存在を目指し、周辺の古いビル群に多く見られる“アーチ形状”を取入れる空間を考案しました。また、懐かしさの導入は健康診断への抵抗の軽減も意図しています。

世界的な動向と共通していることですが、現在の日本は超高齢化社会となっており、それに伴って国の負担する医療費は年々増加傾向にあり、解決するべき大きな社会問題のひとつとなっています。

それにより、厚生労働省は定期的に健康診断を受けることを推奨しており、多くの人が日常の中で自然に健康診断を受けるような環境づくりが求められています。

今回私達がデザインした健診センターの所在地は、かつて大阪が日本の経済の中心となり、「大大阪」と呼ばれた時代を象徴し、かつてのその面影を多く残したエリアです。

この街には多くのレトロビルと呼ばれて愛されている建築が存在しています。

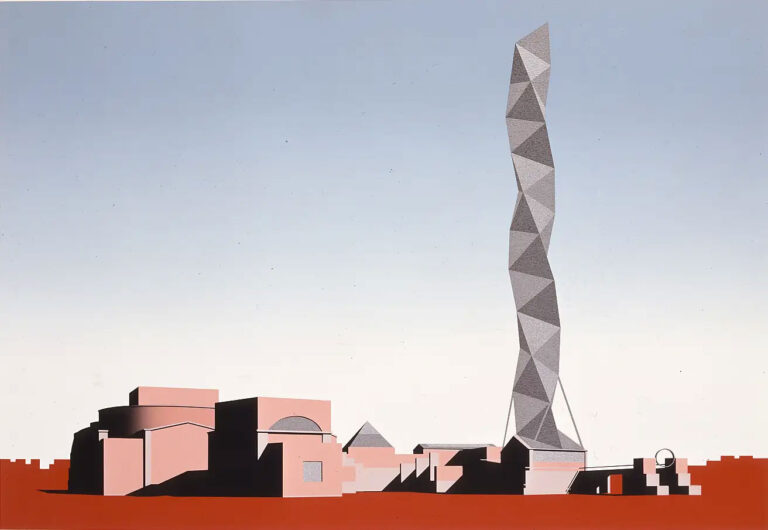

このレトロビルとは、1920年代~1930年代にかけて、当時の日本の近代化の流れや、関東大震災等を経てそれまで木造が中心だった日本建築の燃えやすいという欠点を見直す不燃化などの流れも影響して生み出されたものだと言えます。関東大震災が起きたことも相まって、東京から人口が流入し、また、経済を担う会社も多く集まったことで、当時世界的に見ても最先端だったアールヌーボー、アールデコ等の西洋のデザインを取り入れたオフィスビルや図書館や公会堂等の公共施設が次々と建てられました。それらの建築の中のいくつかは、この大大阪時代と呼ばれた黄金期の面影を残す、このエリアのアイデンティティの一部として地域の人々にとって重要な存在となっています。

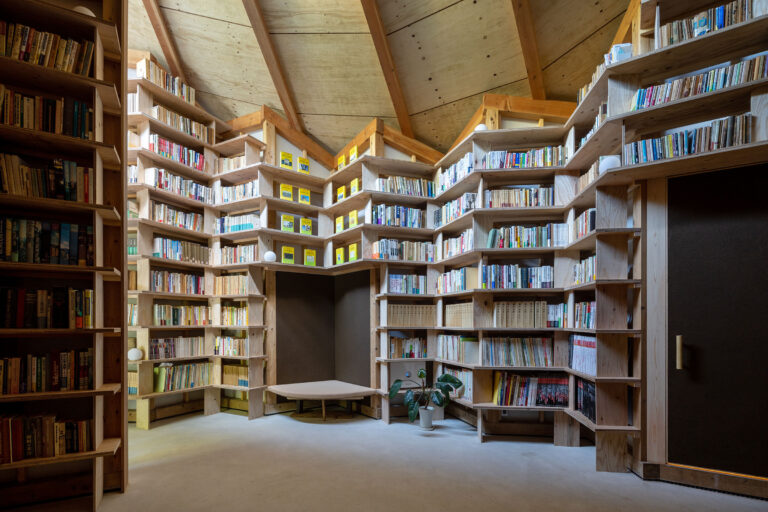

アールヌーボー、アールデコの影響が感じられる建物に共通して見られる特徴として、柱と梁等、構造部材を基に展開するアーチ形状があります。私達は、地域のアイコンとも言えるこのアーチ形状を空間デザインの中に取り入れることで、地域のアイデンティティとの結びつきを感じられるような場所を作りたいと考えました。

また、この曲線は、実際の建物の構造部材である柱と梁を隠すとともに、それらを結ぶように作られており、構造体をデザインの基軸とし、それらを印象的なアーチ形状を表す依代とすることで、視界や動線の邪魔になりがちなものをポジティブなものに変換しようという試みでもあります。