SHARE 【ap特別企画】スイス建築博物館キュレーター 篠原祐馬インタビュー「海外から“現代日本建築”はどう見えている? ─── Make Do With Now展を通して」(聞き手:後藤連平)

アーキテクチャーフォトの特別企画として、スイス建築博物館にてキュレーターを勤める篠原祐馬へのインタビューを行った。

日本から遠く離れたスイスの地で、日本現代建築に関する展覧会「Make Do With Now」が行われると知った時、どのような視点や角度から同時代を生きる建築家たちの活動が紹介されるのか大きな興味を持った。

展覧会がはじまり招聘された建築家のメンバーのリストを見ると、既に日本でも広く認知されている建築家のみならず、今後広く知られていくような建築家も選ばれており、非常に驚かされた。そして、この展覧会を作った篠原祐馬という人物への興味も膨らんでいった。

1990年代から2000年代にかけて、スイス建築の動向は日本の建築家達にも多くの影響を与えたように思う。ボックス型の建築や表層を主題とする建築。建築雑誌を通して多くのイメージと思想が伝えられた。その時代から20年を経て日本の現代建築がスイスで紹介されるという事実にも心が躍る。また、同時に疑問も浮かんできた。スイスを含む海外から、2020年代の日本現代建築の動向が、実際のところどう見えているのだろうか、と。

そのような内容を、キュレーターの篠原に率直にぶつけて対話したのが本インタビューである。

対話の内容は、篠原の経歴から始まり、展覧会が作られた背景から、日本の建築家が海外に向けて発信する方法まで多岐に渡った。展覧会の紹介を超えて、日本を拠点とする建築家がその活動を世界に伝えていくための実践的なヒントが詰まったインタビューになったように思う。

この時代に“建築”という道を選び、戦っている人たちへの一助となれば幸いである。

(アーキテクチャーフォト編集長 / 後藤連平)

篠原祐馬(しのはら ゆうま)

キュレーター・編集者1991年 米・サンフランシスコ生まれ。建築・アーバニズムの領域でキュレーター・編集者として活動。Storefront for Art and Architecture、Ruby Press、カナダ建築センター(CCA)での勤務を経て、現在スイス建築博物館(S AM)のキュレーターを務める。S AMでは、「Swim City」展の共同キュレーション、ミュンヘン工科大学建築博物館とスイス北西部応用科学芸術大学建築学部と共同で「Access of All」展(2021)の翻案を監修している。翻訳家としては、ブルーノ・タウトなどの英訳を手がけており、雑誌「ARCH+」「A+U」等にも携わる。ニューヨークのコロンビア大学で比較文学社会学の学位を取得した。

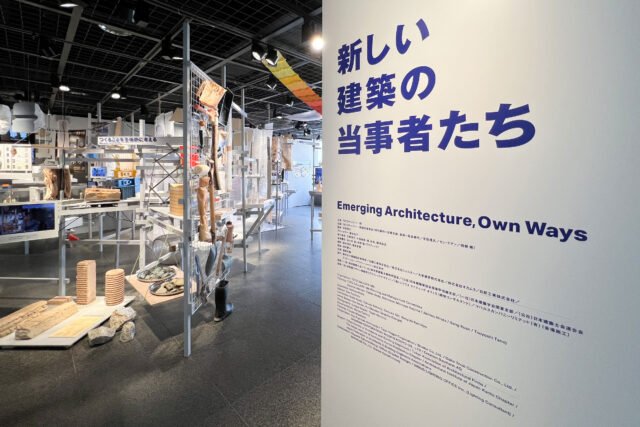

篠原祐馬がキュレーションした「Make Do With Now」展の会場写真

「Make Do With Now:日本の建築の新たな方向性」のアーキテクチャーフォトでの紹介記事はこちらです。

展覧会をとおして建築の言説を推進する

後藤:スイス・バーゼルにあるスイス建築博物館(以下、S AM)では現在、日本で活躍する新世代の建築家たちを紹介する建築展「Make Do With Now」が開催中です(会期:2022年11月12日–2023年3月12日)。この展覧会のキュレーションを担当したのが、S AM所属キュレーターである篠原祐馬さん。

スイスの地で日本の建築家を紹介するという展示自体が試みとして興味深いので、その意図を聞いてみたいのももちろんなのですが、スイスの建築博物館でキュレーターをしている篠原さんという人物についても知りたい、というのが今回インタビューをお願いした動機でもあります。まずは篠原さんのご経歴からうかがえますか。

篠原:S AMでキュレーターをしている篠原です。よろしくお願いします。

ぼくは日本で生まれていなくて、生まれ育ちともにアメリカのサンフランシスコです。そのあと日本に住んだこともありません。日本で建築を学んだり、建築事務所で働いたこともない。日本語は話せるので、日本でいま起こっていることをフォローはしていますが、今回の展覧会のキュレーションにしても、日本の建築界からすれば外部の人間であるということは、それなりの役割を果たしていると思っています。

後藤:そもそも建築を学ばれていたわけでもないんですか?

篠原:はい。ニューヨークのコロンビア大学で比較文学を学びました。アメリカの比較文学はすこしルーズな領域でもあって、文学だけでなく美術史なども学ぶのですが、ぼくはそのなかでも建築や都市の状況にすごく興味があったので、比較文学の理論をとおして建築や都市をどのように読みとるか、という研究をしていました。加えて、ニューヨークにあるストアフロント美術建築ギャラリー(Storefront for Art and Architecture 設計はスティーブン・ホール)という小さなギャラリーのインターンシップに参加して、当時から建築家でなくても建築に関わっていく方法を模索しはじめたんです。

後藤:学生のころから、展覧会のキュレーションなどをとおして建築をめぐる議論に貢献されようとしていたんですね。

篠原:そうですね。比較文学がそもそもふたつの文化圏の文学を比較する学問なのでドイツ語を学んでいて、ドイツ留学も経験したこともあって、大学卒業後はベルリンに引っ越すことにしました。ベルリンの建築系出版社であるルビー・プレス(Ruby Press)で編集者として働きはじめたのが、ぼくのキャリアのスタートになります。

後藤:ルビー・プレスではどのような書籍を担当されていたんですか?

篠原:ルビー・プレスはベルリンにある出版社ですが、英語の書籍も多かったので、ドイツ語と英語ができるということで、英語の文章の編集や構成をしていました。担当としては、スイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH Zurich)の研究機関と共同で制作した書籍など、アカデミックなものが多かったです。S AMの館長はアンドレアス・ルビーという人なんですが、彼はルビー・プレスの創業者でもあります。彼も美術史から建築の分野に入ってきた人で、当時から出版だけでなく展覧会づくりにも関わっていました。その関係もあって、展覧会は言説を推進させる手段としておもしろいんじゃないかという思いを強めることになります。

後藤:そうだったんですね。ではルビー・プレスからS AMに移られたんですか?

篠原:ルビー・プレス退社後は独立して、しばらくフリーランスの編集者として活動していました。その活動のなかでいろんな展覧会にも関わらせてもらって、ベルリン芸術アカデミー(Akademie der Kunste)というドイツの美術団体が主催する建築展のチームに加わったり、アンドレアスがキュレーションしてヴィトラ・デザイン・ミュージアムで2017年に開催した「Together!:The New Architecture of the Collective」という建築展にアシスタント・キュレーターとして参加したり。

後藤:いろんな仕事をとおして建築の展覧会づくりの経験を積まれたんですね。

篠原:そのあと、2017年から2018年にかけて、カナダのモントリオールにあるカナダ建築センター(Canadian Centre for Architecture 通称 CCA)でキュレトリアル・インターンシップというキュレーターの育成プログラムがあって、それに応募して9ヶ月間、建築博物館がどのように機能しているかを学びました。そこからヨーロッパに戻ったタイミングで、アンドレアスからS AMのキュレーターのポジションが空いたと連絡をもらって、スイスに来ることになったんです。それが2018年で、現在に至ります。

建築博物館と「S AM」

後藤:S AMには、篠原さんのようなキュレーターのポジションの方は何人いらっしゃるんですか?

篠原:現在は、館長のアンドレアス・ルビーと私、あとアンドレアス・コフラーというキュレーターの計3人です。3人で1年間のプログラムを企画して、主にぼくとアンドレアス・コフラーで実際に展示をつくっていくような体制です。

後藤:ぼくは2003年に、現在の場所に移転する前のS AMを訪れたことがあるんですが、1階が本屋さんになっていたりして、街の中に溶け込んでいるような場所だなと思った記憶があります。そもそも日本に建築博物館ってあんまりないですが、ヨーロッパにはいくつも建築博物館がありますよね。一般的にヨーロッパの建築博物館の運営は行政がおこなっているものなんでしょうか。

篠原:ヨーロッパ内でもいろんなモデルがありますね。たとえばドイツ建築博物館(Deutsches Architekturmuseum、通称DAM、設計はオズワルド・マティアス・ウンガース)はフランクフルト市による市営の公共施設です。一方、S AMはスイス建築博物館と名乗っていますが、プライベートな財団による運営です。スイスはヨーロッパでも珍しいモデルだと思いますが、連邦政府が直接サポートして運営する建築博物館はありません。

他には、スウェーデン、エストニアなど、いろんな国に国立の建築博物館がありますが、そうした国立建築博物館の多くはアーカイブ機能も兼ねていて、その国の著名な建築家のアーカイブを保管する使命を担っています。その建築家のアーカイブをもとに建築展をキュレーションするわけです。スイスの場合、建築家のアーカイブは博物館が保管しているのではなく、多くは国立大学が担っています。ドイツ語圏の建築家のアーカイブはスイス連邦工科大学チューリッヒ校(ETH Zurich)、フランス語圏ではスイス連邦工科大学ローザンヌ校(EPFL)、といった具合です。

なので、S AMは博物館とは言うものの、ギャラリーのような立ち位置になっていて、国内の建築家のアーカイブを見せるという義務に縛られずに、いまスイスの建築にとってどのようなテーマが重要なのか、どのようにスイスの建築の言説に展覧会をとおして介入できるか、という視点から企画をしています。

後藤:なるほど。S AMの立ち位置がよくわかりました。

篠原:加えて、S AMの企画は大きくふたつのカテゴリに分けることができると思います。ひとつは「History and the Present in Switzerland スイスの歴史と現在」と呼んでいるもので、スイスでいま起こっている建築界における潮流をピックアップして展覧会というかたちに翻訳して紹介するもの。それはスイスの建築界を対象にするだけではなくて、国内での潮流を海外に紹介するという役割も果たしています。なので、建築関係者だけでなく、美術やそのほかの領域の一般のお客さんたちにもわかりやすく説明することが重要だと思っています。

後藤:スイス国外に巡回することも視野に入れて企画をされているということですね。

篠原:そのとおりです。もうひとつのカテゴリは「Learning From 〜からの学び」というもので、海外の新しい文脈をスイス国内の建築界に紹介するというもの。今回の「Make Do With Now」はこちらのカテゴリの展覧会になります。

いまある状況を「やりくり」する

後藤:今回の展覧会のタイトル「Make Do With Now」ってとてもキャッチーで良いですよね。「Make Do やりくりする」というのがとても印象的で、キュレーションされた建築家たちを紹介するのにぴったりの言葉だと思いました。

篠原:どの展覧会もタイトルがキャッチーでないと広い範囲の人たちに受け取ってもらえないと思って、いつも時間をかけて考えています。今回のタイトルは、もともとは館長のアイデアです。

英語でも「Make Do With」に「Now」がくっついているのはすこし不思議な使い方なんです。ここにはふたつの意味合いがあって、ひとつは「いまあるもの・現状」でやりくりすること。もうひとつはもともとの意味からは離れますが、「Make」と「Do」という積極的な行動をともなう言葉がふたつ入ることで、「いま」に対してダイナミックに反応しアクションする現代の日本人建築家たちの姿勢を表現したかったので、すごくいいタイトルだと思って採用しました。

後藤:今回の展覧会のステートメントを拝読すると、近年の海外での日本建築のイメージはクリーンでミニマルなものだと書かれていますね。

篠原:スイスに限らず欧米全体に言えると思いますが、SANAAや藤本壮介、石上純也といった建築家たちがよく知られていて、日本の現代建築のイメージを形成していると思います。加えてスイスでは篠原一男が有名で、いろんな本が出されたりしていますね。

後藤:90年代に「スイスボックス」と呼ばれたヘルツォーグ&ド・ムーロンやギゴン&ゴヤーといった建築作品から影響を受けた日本人建築家の世代が、そうしたイメージ形成に影響を与えているようにも思います。ステートメントでは、今回紹介するプロジェクトはそうしたイメージとは異なるものだと書かれています。

篠原:スイスでもいま挙げていただいた建築家たちの影響を受けていますが、いまの若手のスイス建築家たちは、そうした価値観とは異なる視点から建築をとらえているところがあると思うんです。とくに近年は環境問題が盛んに議論されるようになって、建築家も環境問題に対応しながら建築を追求していく必要がある。さらにスイスでも建築家が仕事を探すことがどんどんむずかしくなっている現状もあって、建築家としてどう生計を立てるかといったことも、スイスの若手建築家にとっての悩みになっています。

加えて言えば、少子高齢化や都市部以外の地域の人口減少のような、日本でよく議論される社会課題がヨーロッパでも進んできていて、そうしたことも含めて、現在の日本の建築家が試みていることからヨーロッパの建築家たちが学べることは多いのではないか、という見解から、今回の展覧会を企画しました。

後藤:日本では新築住宅の件数が右肩下がりになるなかで、住宅設計だけじゃない建築家の仕事ってなんだろうということがテーマになって、店舗の内装デザインや住戸リノベーションを建築家が手がけるようになった。こうした流れは、2010年代に入ってから加速したような感覚があります。

おっしゃるように、とくに若くして独立した建築家たちにとって、住宅規模ですら仕事を得ることがむずかしくなった状況が背景にあります。そんななかでも、たとえば403architecture [dajiba]が床だけを作品として成立させたり、さまざまな実践が繰り返されて、日本建築界の潮流をつくっていったように思います。

それまでは建築とみなされていなかったものを建築にして、次につなげて建築家として生きていく。そうしたある種のサバイバルを日本の建築家たちが行ってきた。現在のスイスの若手建築家たちも、似たような状況にあるということでしょうか。

篠原:サバイバルと言うと大げさかもしれませんね。スイスは建築家として働くには悪くない場所だと思います。たとえば、スイス国内では都市部が拡大していることもあって、住戸だけでなく学校などの公共施設も新しく建てられていて、その多くはオープンな設計コンペとしてアイデアが募集されます。コンペに勝ったことを機に独立して、若手でも数年のあいだに集合住宅や公共施設の実績を積んでいくようなモデルも多いです。

なので、日本とまったく同じ状況だとは言えませんが、同時に若いひとたちはその状況がずっと続くだろうとも思っていなくて、建築家としてそうしたモデルでない実践がどう可能かということに興味があるのだろうなと感じますね。ETHZやEPFLで実施されている研究を見ていても、設計だけでなく社会的なプロセスやコミュニティデザインのような領域で建築家の職能やノウハウをどう活かしていけるかに注目しているスタジオも目立っていて、アカデミックなレベルでも実践のレベルでもそうした関心は増えている気がします。

後藤:日本の若手建築家が実践しているような、住宅の床や塀だけを作品として成立させるような状況は、スイスの建築家が見たときにどうとらえられているのでしょうか。

篠原:これで作品になるのかと衝撃的ではあるものの、学びになっていると思いますし、すごく受け入れられているとも思いますよ。

後藤:そうなのですね。こうした状況は2010年代以降の日本に特有のムーブメントだと思っていたので、スイスの建築家にとって学びがあるのだとすれば、すごいことだなと思います。さらに言えば、たとえば今回ムトカ建築事務所の「WOTA office project」が出展されていますが、このビルを訪れると、2010年代に試行錯誤していた小さいスケールでの方法論が、ある程度スケールが大きくなっても同じ方法論で建築を成立させようとしていると感じます。

2020年代は、今回の展覧会で篠原さんがキュレーションした建築家たちのムーブメントが、もしかしたら新築や規模の大きなリノベーションなどでも展開していくんじゃないか、という予感がしています。篠原一男に影響を受けた世代がいるように、こうした現代の日本のムーブメントに影響を受けた世代が出てくるとすごいなと。

篠原:もしそうなればすごくうれしいです。

海外に向けたプレゼンテーションへの意識

後藤:ところで、篠原さんが今回の展覧会をキュレーションするにあたって、日本の建築家に関する情報はどのように入手されたのですか?

篠原:個人的な印象なのですが、日本の建築界はいろんなメディアをとおして議論して発信する文化がすごく発達していると思います。コロナ禍の期間中は日本に行くことができなかったので、まずはインターネットをとおしていろんな電子化されたメディアからリサーチをはじめました。新建築データや日本建築学会の建築討論、もちろんアーキテクチャーフォトにはずいぶんお世話になりましたね。

あとはTwitterやInstagramといったSNSがリサーチにおいては重要でした。たとえば気になっていた建築家のアカウントから、その建築家がどういう人たちと交流しているかもわかるので、そこからこういう人もいるんだ、というようにどんどん広がっていく感じでした。

後藤:SNSが情報源になっているのは、すごく興味深いですね。今の時代ならではの可能性を感じます。

篠原:これまでは権威のある建築メディアにとりあげられないと目にする機会がありませんでしたが、SNSだと自分から発信することができますからね。その発信をだれかがピックアップして、どんどん広がっていくような自由な流れがあって、おもしろいと思います。

後藤:新建築さんのような確立されたメディアだけでなく、アーキテクチャーフォトのようなブログからはじまったウェブメディアや、建築家個人のSNSまで、いろんな情報を横断的に見ておられたのですね。だからこそ、今回キュレーションされた出展者たちに対して、日本にいるぼくから見ても「この方を選ぶんだ」という驚きがありました。その建築家が有名かどうかではなく、活動の内容自体を見て人選されているということですよね。

篠原:もちろんその作品がメディアでどう評価されているかも参考にしましたが、本当に重視していたのは、作品自体だけでなくプロセスだったりもします。展示でも、作品として見せることはもちろんですが、作品をとおしてプロセス自体を見せたいという思いがありました。

後藤:作品の背景にあるコンテクストまでをリサーチされるのに、SNSが有効だったのですね。逆に、今回はキュレーターが日本語を読める篠原さんだったからこそ実現した展覧会でもありますよね。日本の建築家の情報が日本語でしか発信されていないから、海外に情報が届かずに、海外での日本建築のイメージがクリーンでミニマルなものから刷新されないという言い方もできそうです。

篠原:そのとおりだと思います。

後藤:日本語でしか発信されていないこともそうですが、加えて、日本の建築家の多くが日本に特有の文脈みたいなものを背負った説明に偏っているようにも感じます。結果として海外から見たときに細かすぎて伝わらないことが多いのではないか。たとえば、中国にネリ&フーという建築家ユニットがいますが、彼らは世界から見た中国という文脈をふまえたプレゼンテーションをしているように思います。

篠原:おっしゃるとおり、海外での日本の建築家の見え方は断片的と言いますか、流通していたとしても写真などの視覚的なイメージだけが消費されていて、その成り立ちやプロセスについて語られることは少ないように思います。だから今回の展覧会のカタログを作成するにあたっては、英語での出版になるのですが、あえて日本人の理論家や歴史家の方に寄稿をお願いして、そのテキストを英訳して掲載しています。後藤さんのおっしゃる日本特有の文脈をすこしでも海外に紹介したいという思いですね。

後藤:やはり言語の壁は大きいのですね。

篠原:そうですね。もうすこし日本の建築家のみなさんも英語での発信が増えれば情報は流れやすくなるのかなと思います。

後藤:英語での発信は、具体的にどのようにすればいいのでしょうか。

篠原:まずは考えていることを言語化すること。やっぱり写真だけでは考えていることのすべては伝わらないですよね。そのうえでSNSを活用しながら積極的に英語での発信をつづけること。ヨーロッパではTwitterよりもInstagramのほうが主流なので、注目されているヨーロッパの建築家がどうやって作品を載せているかを見てヒントを得るのも良いかもしれません。

後藤:写真だけでなく、文章として考えを整理したうえでSNSを活用すべきだと。

篠原:やっぱりコンテクストを理解してはじめてわかる作品のすばらしさがあると思うんです。写真を見ただけでわかる作品もすごいと思いますが、両方が大切ですよね。さきほど話があったような、床や塀だけでも作品になるということを、海外の人にでもわかるように丁寧に説明することが重要だと思います。

後藤:まずは言語化することが重要だということにもすごく共感します。OMAやMVRDVのような設計事務所のプレスリリースを読むと、そのプロジェクトを説明することにすごく力をかけていることがよくわかります。サステナビリティや空き家問題のような社会課題が複雑化するなかで、プロジェクトのコンテクストを丁寧に説明することは、単に海外への発信ということだけでなく、国内に向けても必要になっている時代のようにも思うんですよね。

篠原:そうですね。ヨーロッパでは建築家の責任が問われている流れがあると思います。ただ建築を建てるためだけではなくて、建築家自身がその社会に建築をつくることの責任をどう背負っているのかを説明する必要があるのでしょう。

後藤:海外の設計事務所のプレスリリースを読む機会の多いぼくからしても、とても納得感のあるお話です。

篠原:発信の方法として付け加えるなら、これはぼく個人にとって重要という意味で、やはりインフォーマルなネットワークもすごく大事です。知人を介して情報が入ってくることも多いので。

後藤:ではS AMに篠原さんを訪ねて行って、こういう建築家ですと話をするのがよさそうですね(笑)。

篠原:ぜひ(笑)。

後藤:海外から見た日本の文脈をふまえたプレゼンテーションをするにあたって、海外から日本の建築がどう見えているのか気になります。

篠原:日本の建築は特別な枠組みとして見られているように思いますね。アジアのなかの日本というよりは、ヨーロッパやアメリカがあって、そして日本があるような感じ。それには色々と歴史的な理由があると思うのですが、ヨーロッパから見ると日本は親近感があるというか、地理的には離れていて文脈や法律のような違いはもちろんあるものの、独特な文脈があって、遠いけど近いという曖昧な感覚が刺激的なのかなと思います。

後藤:似ているけれど自分たちにはないものがあるというような。

篠原:はい。ヨーロッパの人たちと話をすると、日本の建築ってすごく自由だね、という感想をよく聞きます。主に写真だけになってしまいますが、最近の日本の建築家の作品も届いていますから、関心を集めているのだと思います。とはいえ、やはり写真だけを消費している状況なので、表層的な解釈にとどまっていて、見た目がかっこいいとか、単に自由に見えているだけなのかもしれません。そうした状況で、イメージが先行して伝わるだけの情報流通ではなく、言説や文脈をとおして日本の建築を理解してもらいたいという思いもあって、こうした展覧会を企画して、できるだけ丁寧に紹介できればいいなと思っています。

世界の最前線としての日本建築

後藤:今回の展覧会をキュレーションされて、周囲の方々はどんな感想を持たれているのですか?

篠原:館長にはすごく気に入ってもらいましたね。もともと彼が、日本からはいつもおもしろい建築が出てくるけれど、とくにスイスではまだ20年ほど前の建築がよく知られていて、建築にまつわる言説が変わっているなかで、いまの若い建築家はどういう実践をしているんだろうという疑問をもっていて、そうした会話のなかから今回の展覧会をつくるきっかけが生まれたんです。

だから今回の展覧会を見て、彼はすごく勇気づけられたらしくて、こういう建築のしかたもあるんだという気づきがあったと。実際のスイスの若手建築家からも反響が大きくて、たとえばEPFLで出展者数名をゲストにしたレクチャーイベントを実施したのですが、たくさんの学生たちが来てくれて、まさにいま求めていた建築だったとか、やっと自分の活動を建築として呼べるようになると自信がもてた、というような話をしてくれました。スイスの若い人たちの関心に当てはまる内容になっていたようで、ぼくもうれしかったですね。

後藤:建築未満のような存在を創意工夫によって建築にするというような実践には、若い建築家たちの建築への愛が詰まっているような気がしていて、そういう作品を見ると、その作品を世のなかに伝えるためにできることをやろうとぼくも思えるんですよね。だから、勇気づけられる、自信がもてるというのは、ぼくもすごくわかります。ぼくも今回の展覧会を拝見して、そして今日お話をうかがって、とても勇気づけられました。ありがとうございました。

Credit

企画・監修:後藤連平(アーキテクチャーフォト)

編集:後藤連平、酒井克弥(アーキテクチャーフォト)

文章構成:春口滉平(山をおりる)

バナーデザイン:鈴木詩織(PLANPOT DESIGN WORKS)