SHARE 【シリーズ・部分から広がる建築思考】藤田雄介インタビュー・前編「試行錯誤の中で発見した自身のテーマ“建具”を展開して建築の新たな可能性を追求する」

本記事は水まわり製品のより良い選択肢を提供する「ARC-X(アークエックス)」と建築ウェブメディア「アーキテクチャーフォト®」のコラボレーションによる特別連載企画です。

今、建築家にとってリノベーションの設計は当たり前のものとなっています。現在のような状況に至るまでに、リノベーションの枠組みの中で建築作品を実現しようとする様々な試行錯誤が見られました。その中で生まれたアプローチのひとつに、従来は二次的なものと考えられてきた建築要素を、空間の主題として扱い設計する方法があると言えます。

そのような“部材”から考える設計手法をテーマとして、建築家の藤田雄介に話を聞きました。

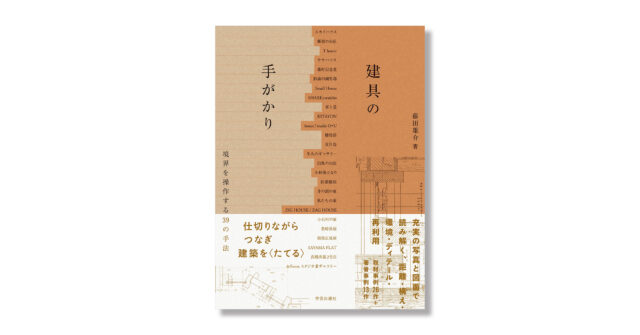

前編では、建具と部品を自らデザインし、マイクロメーカー「戸戸」も運営する建築家の藤田雄介が自身の設計方法について語ります。

最新の建築作品「ジャジャハウス」での大型建具による試みや、そこで実践された構造と建具の関係の組み直しというテーマ、集合住宅の住戸リノベーション「白と黒の家」での水まわりのアイデアなど。

これまでに、リノベーション住宅作品を多く手掛け、評価されてきた藤田雄介が、今考える設計手法とはどのようなものでしょうか。

柱の間を通り抜ける建具

────藤田さんの最新作である「ジャジャハウス」は、藤田さんがリノベーションで培ってきた建具の手法を新築で展開されたという印象があります。まず「ジャジャハウス」の概要を教えてください。

藤田:明治大学教授で建築史家の青井哲人さんと青井亭菲さん夫妻、学生のお子さん2人に加えて、青井さんたちの若い知人2人が暮らす住宅です。

お子さん2人と知人2人は将来的に出ていく可能性が大きいことと、室内に公民館のように開かれた会所というパブリックな場が入ること。そしてシェアキッチンにも使えるようなかなり大きな厨房空間を設けることが早い段階から決まっていました。

────現代的なプログラムですね。

藤田:今回、土地探しから参加させてもらう中で、多少計画は変化したのですが、家族以外の人が一緒に住むのは、設計が始まる前から決まっていました。

青井さんからは、人が集まる場所について建具で領域を分けながら色々なことができる空間にしたい。なおかつ建具の新たな展開を見せてほしい、というテーマをいただきました。

以下の写真はクリックで拡大します

────それは藤田さんが建具を設計のキーポイントにしているのを青井さんも知っていたということでしょうか?

藤田:そうですね。現在、私が明治大学の後期博士課程で青井研究室に所属しているので、普段の設計活動について知ってもらっていたのでしょう。

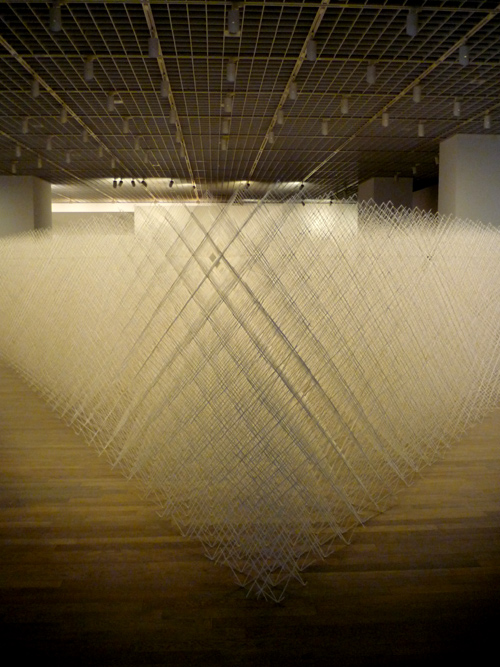

「ジャジャハウス」で建具を特徴的に使ったのは、2階です。

室内を縦横に9分割する梁のグリッドを設定し、梁の交点に入るはずの105ミリ角柱を75ミリ角×4本の束ね柱に置き換えました。それによって梁下に仕込んだ建具が柱の間を通り抜けてグリッドを横断し、空間を分節したり繋げたりします。

以下の写真はクリックで拡大します

───ここで興味深いのは、空間のヒエラルキーにおいて建具が構造である柱より上位にあることです。

藤田:青井さんからいただいたテーマに応えるためには、やはり建具と構造との関係を問い直さざるを得ませんでした。

本来、建具は柱と梁のフレームに収まり、そこから外には移動できません。したがってフレームごとに建具が入り、その間しか動けないことに不自由さを感じていました。

それが今回のプランの場合、建具を引き込んで室内全体がオープンになっている状態も、建具を出して領域を仕切っている状態もあり得るので、フレームや構造に収まらない方法を考えたかったんです。

過去には、建具を外して別の場所に入れ替えるという方法を試したこともありますが、うまく運用できない可能性があったので、今回は柱に避けてもらうのが、最善の方法だろうと判断しました。

───実際の使われ方はいかがですか?

藤田:青井さんがゼミをやられたり、トークイベントをやられたりと、活発に使われていますね。

近隣の方々も建設中から興味津々だったようで、引っ越して間もなく近所の子どもや子ども連れの家族が訪れるようになりました。青井さんたちがそれを快く招き入れているので、本当に公民館みたいな状況になっています。

リノベーションから生まれた“全体と部分の拮抗する関係”

───より上の世代の建築家の方々では、構造と建具の従来の主従関係から脱却する発想はなかなか生まれないように思います。藤田さんがこの発想にたどり着いたのは、リノベーションの案件をいくつも経験して、建具のような二次的部材を構造と同等に考えるようになったからですか?

藤田:そうですね。マンションや戸建てのリノベーションで建具を繰り返し使った蓄積があったので、自然と出てきたのかもしれません。

例えば、マンションや団地1室のリノベーションだと、構造を変えることはできないので、構造に囲まれた室内をどのように仕切るかが大きなポイントになります。

壁で部屋を小分けに仕切ってもあまり意味がなく、木製ガラス建具などで仕切りながらも場所同士が関係を持つ状態をつくることを考えました。そのときに、建具が重要な部材となることに次第に気づいていきました。

───従来、多くの建築は、ひとつの構造形式やひとつのルールで統合する意識が強かったのに対して、「ジャジャハウス」は柔軟に対応していますね。たとえば束ね柱の間を建具が通り抜けるのは2階だけで、1階は構造形式が変わっていますし、いくつかある個室の外部建具の仕様もバリエーションに富んでいます。藤田さん自身、全体と部分の関係について、どのように捉えているのでしょうか?

藤田:「ジャジャハウス」については、設計を進めながら全体性を崩していったように思います。

当初は束ね柱を下のロフト階までは貫通させたかったのですが、1階プラスロフトに配置した個室という用途との兼ね合いもあって、そこは、考え方を切り替えることにしました。

構造規模は地上2階建てでありながら、実際には4層ぐらい構造の形式が切り替わっています。

1層目にあたる1階は構造用合板で固め、2層目のハイサイドライトがあるロフト部分は、外周部に105ミリ角の筋交いと、上部に跳ね出しがある箇所は方杖を入れています。

3層目にあたる2階は外周部の合板耐力壁と内部の75ミリ角×4本の束ね柱。4層目は小屋組です。

全体の形は変形した方形に下屋があるような、ゆるやかな統一性を持たせつつ、現場に入ってから要所要所で仕上げを変更していきました。つまり、全体と部分が拮抗する関係をつくれないかと試みたんです。

2階の建具も、実際には3種類あります。

一番メインの場所に入れた建具はターポリンメッシュといって、高強度ポリエステル織物を樹脂コーテイングし、無数の穴をあけた生地を使っています。

これは屋外広告のように強風に煽られる場所で使われる建築資材で、生地のパターンも穴の大きさもバリエーションがあり、自由なサイズで使えるのが利点です。その他はFRPと、目隠しのフラッシュです。

以下の写真はクリックで拡大します

プロジェクトの枠を飛び越えたテーマの追究

───リノベーションを経験してきた立場から見ると、新築は何が違いますか?

藤田:たとえばマンションのリノベーションで限られた面積の空間を間仕切るにあたって、今さら3LDKとか4LDKのような既成の枠にはめても仕方がありません。そこで、ガラスのような透明な建具で、音や空気感としては切れていても視覚的には繋がっている状態がつくれないか、など色々試しています。

一方、新築を手掛け始め、面積が大きくなるにつれて、境界面の設定など違うテーマが前面に出てきて、建具がテーマにならない場合も増えてきました。とは言っても「ジャジャハウス」に関しては、建具の新たな展開、という青井さんからの要望がありましたし、家族以外の人が入り込むという特性を活かすには、建具を使うのが効果的であることが分かりました。

また、ここで試みた、構造と建具の関係の組み直しというテーマは、住宅より大きなスケールにも応用できるのではないかと思っています。

───本当にそうですね。建具が構造体より重視されるケースが十分にありえることが分かります。

藤田:構造や躯体の考え方は色々あると思いますが、建具を軸にして変容を試みる人はあまりいないような気がします。もちろん構造自体は重要だと思っていて、リノベーションでは変えられないことが多い構造を新築の場合は、一から考えられることが逆に新鮮に感じました。

───かつて新築が当たり前だった頃には二次的な要素だと捉えられていた壁紙や建具が建築のテーマになるにつれて、より細かな部分にいたるまで、設計の解像度が上がっていると思うのですが、いかがでしょうか?

藤田:それは多分あると思います。それこそ僕らが大学や設計事務所で建築を学んだ2000年代と比べると、建築家が使う仕上げの種類や色が格段に増えており、自分もそこに影響を受けて従来の仕上げからいかに逸脱するか、常々考えている気がします。

───その意味で、藤田さんの同世代の建築家にシンパシーを感じる方はいらっしゃいますか?

藤田:たとえば403architecture [dajiba]や元木大輔さん、あと増田信吾+大坪克亘のお2人も自分と近い意識があるように思います。

───今後、藤田さんより下の世代が建築家として活動を始めるにあたって、最初に手掛けるのがリノベーションになる可能性は高いと思います。その中で、彼らも藤田さんにとっての建具のように生涯のテーマを見つけていけるでしょうか?

藤田:むしろ、多くの建築家はプロジェクトごとに別々のテーマを設定するのかもしれません。天井だったり床だったり。

僕もそうしてみたいと思いつつ、なぜか建具だけに10年近く取り組んできました。とは言え、建具というテーマは、意外と奥深いというか、容易に手放せません。

どちらが正しいのかは分かりませんが、自分のテーマをひとつ見つけられたのは幸せでしょう。

───リノベーションは新築よりも建築的なテーマを見つけやすいということはあるのでしょうか?

藤田:あるかもしれません。短期間に試行錯誤を重ねることができますから。

たとえば建具については、空間の連続と分節によって暮らし方に関わるだけでなく、施主がDIYで手が入れられるようにしたり、断熱的な効果を持たせたり、プロジェクトごとに違う角度から掘り下げることができます。

───そういったテーマは、最初から意図的に設定するのか、それともプロジェクトの過程で発見するものなのでしょうか?

藤田:後者だと思います。実際のプロジェクトの過程で手応えがあるからこそ、可能性が実感でき、より踏み込めるというか追求できていると思うので。

───その実感を逃さないためには普段から感性を磨くことが重要ですね。

限られた面積を広く感じさせる水まわりのアイデア

───藤田さんが手掛けた数あるリノベーション作品の中でも、近年完成していて、また特に水まわりのアイデアが印象的な「白と黒の家」についてお話しをうかがいたいと思います。

以下の写真はクリックで拡大します

藤田:壁式RC造で建てられた団地の一室のリノベーションです。

ここに住むのは、確固たるライフスタイルをお持ちの夫婦と子ども1人で、自分たちにとって本当に必要なものに囲まれて暮らしたいと考えている家族でした。

ほとんどの間仕切り壁が耐力壁を兼ねているため変更できず、それでも可能な限り広がりのある空間を獲得する必要がありました。そこで、キッチンや水まわりなどの機能を整理し、再構成を図りました。

たとえば、キッチンのスペースは壁付けのキッチンと大きな作業台を置いて、部屋全体がキッチンという考え方です。作業台の下に収納と冷蔵庫を入れています。収納はどのスペースにおいても必要最低限の容量に抑えました。しかも、リビングの押入れは建具を開ければ勉強コーナーが隠れています。今は子どもがそれほど大きくないので寝室はひとつだけ用意し、子どもが成長したら間仕切りを入れるように考えています。

そして水まわりについては、個別にサニタリーを確保するほどの面積がなく、泊まりにくる来客の予定もあまりないということだったので、思い切って玄関ホールが兼ねることにしました。

洗面は、壁付けの洗面台と鏡があるだけの状況にしたかったので、ARC-Xさんが扱っている手洗いサイズのハンギングタイプ(品番:A037)を採用しました。排水金具は壁に引き込むボトルトラップにしています。

───これ以上ないというほどシンプルですね。

藤田:浴室も、浴槽の隣がトイレで、カーテンで仕切っているだけです。

浴室と洗面の間仕切りは、引戸で隠れるトイレ以外は、腰から上が透明ガラスで視覚的に連続しています。

水栓金具は黒で統一し、キッチンと玄関ホールの間の框戸も、施主が選んだ黒いインド綿の生地を張っています。これは、白い空間に緊張感を与える意図によるものです。

これらの提案について、施主は積極的に受け入れてくれました。竣工してから1年が経過した現在も、ほぼ竣工写真のまま暮らされています。

───コロナ禍以降、手洗いを玄関のすぐそばにつけたいという要望が増えているようです。こちらでも玄関の脇に水まわりがあるのは、そういう要望があったのでしょうか?

藤田:確かに、それも理由のひとつです。

匿名性の高いミニマルデザイン

───今回はARC-Xの洗面を採用された感想について、ARC-Xの稲田さん、浅野さんと一緒にお聞きしたいと思っています。採用した理由についてもう少し詳しく教えてください。

藤田:施主からは手洗いサイズの洗面ボウルでいいということと、打合せを重ねるうちに人工大理石を使ってみたいという話が出ました。そこで探してみたところ、ARC-Xさんのサイトを見つけたんです。

本当にシンプルな形状で余計な要素がないのが、この家にフィットするだろうと思い、施主に提案したところ、すんなり受け入れてもらったという形です。

以下の写真はクリックで拡大します

───確かに余計な要素がないデザインですね。デザイナーの個性が強く出過ぎた製品は、建築家としては使いたくないでしょうから。

藤田:そうですね。匿名性がありながらディテールはすごく洗練されています。たとえばほぼフラットに見える排水口を国内で見た記憶がありません。

細かいところでは、脇に収納のポケットがあるのも助かりました。玄関側からは見えないように浴室側につけて、ドライヤーを入れる場所として使っています。

ARC-X 稲田:ありがとうございます。

当社で販売している製品は、いずれも国内外のメーカーのラインナップからARC-Xのコンセプトに合うミニマルなデザインを選定しています。

ARC-X 浅野:藤田さんにお聞きしたいのですが、陶器よりも人工大理石の方がフィットすると思われたポイントは何だったのでしょうか?

藤田:実物のサンプルをお借りして拝見したところ、陶器でここまでシンプルな箱形は、おそらくないだろうと思いました。エッジの立ち方も人工大理石ならではです。

───実物のレンタルができるのですね。

ARC-X 稲田:一週間無料で貸し出しができます。細かな部分まで実物をご覧いただいた上で、納得してお買い上げいただきたいと思っています。

藤田:実物を施主の家に届けてもらいました。また、壁付けで、重さや壁への止め方などを実物で確認する必要があったので、とても助かりました。

ARC-X 浅野:ショールームが浅草と大阪にありますが、全国で販売しているので、どちらにお住まいの方でも実物に触れていただこうと、レンタルを始めたんです。

陶器と人工大理石の質感や細かいディテールの違いを分かっていただくためにも、ぜひ実物を見て触っていただきたいと思っています。

(企画:後藤連平・矢野優美子/インタビュー:後藤連平・中村謙太郎/文章構成・中村謙太郎/編集補助:酒井克弥)

ARC-Xについて

ARC-Xは、洗面器、手洗器、水栓、バスタブ、アクセサリーなどをWeb上で直接ご購入いただけるオンラインショップです。

「あらゆる空間にフィットするしなやかで普遍的なデザインをもつ商品」にこだわり、

Round、Round square、Squareという3つの基本造形でデザインされた商品をラインナップ。近年ますます人気が高まる人工大理石商品を幅広く取り揃えています。

手仕事により磨き上げられた上質な素材感やディティールまでこだわったデザインを、お手頃な価格にてご購入いただけます。

藤田雄介(ふじた ゆうすけ)

1981年兵庫県生まれ。2005年日本大学生産工学部建築工学科卒業。2007年東京都市大学大学院工学研究科修了。手塚建築研究所を経て2010年Camp Design設立。2015〜19年明治大学兼任講師。

現在、東京都市大学、工学院大学、東京電機大学非常勤講師。明治大学大学院理工学研究科後期博士課程在籍。

主な受賞に2012年「花畑団地27号棟プロジェクト」でUR団地再生デザインコンペ最優秀賞、2014年アジアデザイン賞Bronze Award、2015年住まいの環境デザインアワード優秀賞、同年グッドデザイン賞、2017年「柱の間の家」でグッドデザイン賞受賞、2018年「布框戸」でJID AWARD インテリアプロダクト部門賞、2021年「木のレバーハンドル」でウッドデザイン賞、2022年「ジャジャハウス」でSD Review 2022入選、2022年「傘と囲い」で日本建築学会作品選集など

■建築概要

ジャジャハウス | jia jia house

所在地:東京都町田市

主用途:専用住宅

設計:藤田雄介+伊藤茉莉子+寺澤宏亮 / Camp Design 青井哲人+青井亭菲

施工:水雅

構造:円酒構造設計

環境計画アドバイス:川島範久

外構調査:明治大学 建築史・建築論研究室 14、15期生

構造:木造在来軸組工法

階数:地上2階

建築面積

延床面積:194.84㎡

設計:2021年9月~2022年6月

工事:2022年7月~2023年4月

竣工:2023年4月

───

白と黒の家

所在地:神奈川県藤沢市

主用途:専用住居

設計:Camp Design

担当:藤田雄介

施工:デライトフル

協力:末永友和

構造:RC造

階数:地上5階

延床面積:57.58㎡

設計:2021年1月~2021年12月

工事:2022年1月~2022年7月

竣工:2022年7月