SHARE 【シリーズ・部分から広がる建築思考】藤田雄介インタビュー・後編「建築家としての活動の延長線上で“建具メーカー”を運営する」

本記事は水まわり製品のより良い選択肢を提供する「ARC-X(アークエックス)」と建築ウェブメディア「アーキテクチャーフォト®」のコラボレーションによる特別連載企画です。

今、建築家にとってリノベーションの設計は当たり前のものとなっています。現在のような状況に至るまでに、リノベーションの枠組みの中で建築作品を実現しようとする様々な試行錯誤が見られました。その中で生まれたアプローチのひとつに、従来は二次的なものと考えられてきた建築要素を、空間の主題として扱い設計する方法があると言えます。

そのような“部材”から考える設計手法をテーマとして、建築家の藤田雄介に話を聞きました。

後編では、建具と部品のマイクロメーカー「戸戸」を運営する建築家の藤田雄介がプロダクトデザインについて語ります。

一品生産とも大量生産とも異なる立ち位置を持つ「戸戸」のデザインで心がけていること、また既成のプロダクトを選ぶ際の基準など。自身の設計行為の延長でありながら、エンドユーザーだけでなく多くの建築家にも選ばれる「戸戸」を手掛けてきた藤田雄介ならではの視点を探ります。

建築家が運営する建具のマイクロメーカー

───藤田さんが設計活動と並行して展開されている、「戸戸(こと)」の活動について教えていただけますでしょうか?

藤田:「戸戸」は、我々の事務所で運営している建材のマイクロメーカーです。

これまでに新築やリノベーションのプロジェクトを通して、木工の作家さんや職人さんと一緒に建具および建具まわりの部品を制作してきました。それを受注に応じて改めて生産して販売しています。

立ち上げたのは2016年で、ネーミングは「それぞれの家=戸(こ)の、それぞれの戸(と)をデザインする」という意味です。

以下の写真はクリックで拡大します

───どちらで販売されているのですか?

藤田:「東京R不動産」の兄弟サイト「toolbox」に出品したのが最初で、次いで自社サイトをオープンしました。

サイトでは、各製品の詳細な仕様と、その背景にある我々の思いや、つくり手の紹介を載せています。

「toolbox」での販売も続いていて、現在も木のつまみは月あたり平均150個以上出ています。建具は20本以上出る月もあります。

───それだけ需要があるのは、デザインが優れているのはもちろんだと思いますが、他にも何か要因があるのでしょうか?

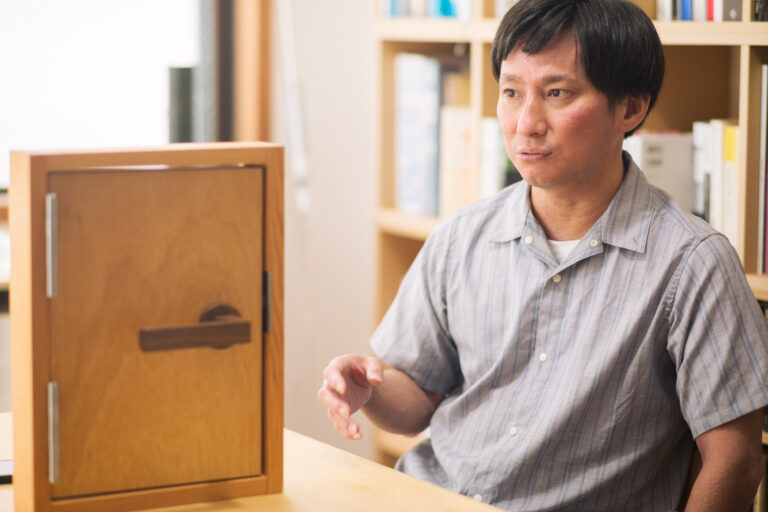

藤田:たとえば木製のレバーハンドルは木だけだと折れやすいので、木の部品をつくってから一度割ってスチールの軸を仕込み、再度貼り合わせています。ただし、よく見なければ分かりません。

このような優れた職人さんの技術が品質に反映され、ひいては安心感に繋がっているのでしょう。

───どのような方々が購入されていますか?

藤田:おそらく一番多いのは、設計施工を両方手掛ける工務店だと思います。

エンドユーザーが選んで、工務店が注文する場合もあるので、全てのケースを追跡するのは難しいのですが。

建築家の皆さんも使ってくれていて、初めて会った方から「実は使っています」と言われることがあります。また、建築家から、ラインナップにない製品を特注でお願いされることもあります。

───外部建具はありますか?

藤田:屋外と接する建具やサッシは、耐風圧性、遮音性、防火性など求められる性能や制度上の壁が相当分厚いので、まだつくっていません。幾つもの大手メーカーが既に参入していますから、そこへの新規参入に意味があるかといえば、少し考えてしまいます。

我々にとっては設計をしながら製作している現在のスタンスが重要で、その規模感でできるのは、やはり内部建具だと思います。防火規制がかからない場所であれば外部建具もあり得ますが。

設計行為の延長としての建具製作と販売

───現在、ご自身のなかで、「戸戸」の活動は、どのような位置づけなのでしょうか?

藤田:副業というより、むしろ設計行為の延長線上に位置づけています。

というのも、新築にせよリノベーションにせよ、建築のプロジェクトを自分の生涯でどれだけできるのかといえば、おそらくそれほど多くはないでしょう。

その一方で、自分が製作したものが他のプロジェクトに組み込まれれば、これまでにないスケールで広がっていく。そのようなやり方もあり得るのではないかと、初めから考えていました。

そもそも自分の設計理念がある程度建具に集約されているので、それが都市的なレベルで広がって、様々な家の境界面を変えるひとつの手立てになれば、と願っています。

───建具に集約された設計理念とは、具体的にどのようなものですか?

藤田:建具は、その開閉によって窓や壁に変化しながら、光や気配を繋いだり分節したりして、住まいのあり方を変えてくれます。

それだけでなく、建具自体の素材や質感、プロポーションによって、建具を介した相互の繋がり方や関係性が変わります。たとえば框の見付けが10ミリ細くなるだけでガラス戸全体の透明感が違いますし、レバーハンドルのような手が触れる部分の触覚によって空間の印象が変わることもあります。

───日本における建築と生産の問題を研究してきた内田祥哉さん(故人)や松村秀一さんは以前から「建築家が生産や部品に関われば建築も変わる」と主張してきました。それを藤田さんが証明しているように感じます。

藤田:そうだと嬉しいです。建築は部品の組み合わせなので、部品自体が変われば、建築の仕上がりも大きく変わります。だからこそ、既製部品に頼り切りになるのではなく、部品自体を建築家がつくればいいと思っています。

歴史的な経緯を調べると、近代以降、レバーハンドルをはじめ様々なプロダクトを建築家がつくってきました。アルヴァ・アアルトやル・コルビュジエ、シーグルド・レヴェレンツもそうです。

───藤田さんの中では、ごく自然に展開している活動なのですね。加えて、建築家と生産にまつわる歴史を研究し、その流れの延長線上に建築家としての自分を位置づけているのも特徴的です。だからこそ、「戸戸」の活動と建築のテーマの繋がりが私たちにとっても分かりやすいのでしょう。

藤田:これまでも建築家がメーカーと一緒にプロダクトを開発する例はいくつもあったようですが、さらに踏み込んで、自分がメーカーの立ち位置を引き受けることで、より持続的な活動に繋がっていると思います。

一品生産と大量生産の中間を狙う

───従来の建築家がデザインしたプロダクトは個性が強過ぎて同業者からは敬遠されてきた印象があります。それに対して「戸戸」は、むしろ積極的に選ばれているのが大きな違いですね。

藤田:なので、デザインし過ぎないように、いつも気を付けています。つくり方から自然に決まってくる形態に従いながら、最低限、握るところにテーパーを付ける程度の処理に留めています。

以下の写真はクリックで拡大します

───自分自身がメーカーとなると、不具合の責任もかかってきますよね。そういった苦労されている点もお聞かせ願いたいのですが。

藤田:幸い、これまで不具合の大きな問題が発生したことはなく、大変に感じることは、そこまでないです。

もっとも発送については、スタッフが設計の仕事と並行しながら行っており、特に「toolbox」で販売するつまみは在庫をまとめて送る必要があるので、その手間がかかります。

在庫管理は、大手メーカーなら本当に大変だと思いますが、我々が扱っている量はそこまで多くないので、あまり負担には感じていません。

───建具はオーダーの寸法に応じて受注生産しているのですか?

藤田:そうです。規格寸法も用意していますが、実際に建て込む場所のサイズを測っておかないと、現場に持ち込んでもフィットしない可能性が高いので、注文の際に実測寸法を記入してもらいます。

大手メーカーのように、基本は限られた種類の規格寸法だけ、という方法もありますが、我々はなるべくオーダーで製作したいと考えています。

───ここからはARC-Xの稲田さん、浅野さんにも加わって頂きプロダクトをデザインする上でのこだわりや求めるものなどをお聞きしたいと思います。建築家としてデザインに求める必然性と同じものを、「戸戸」の活動にも求めつつ、なおかつ一品生産とも大量生産とも違う、その中間を狙っているわけですね?

藤田:はい。今の規模だからこそ保てるクオリティなので、機械的に量産したら、ほんのわずかな違いが全体に波及して、もはや自分たちがつくる理由が消えてしまいます。そうならないためにも、ずっと付き合いのある作家さんや職人さんにつくり続けてもらっています。

本当にシンプルな形状でも、ちょっとした寸法感とか、面取りの幅、アールといった細部のこだわりから、大量生産品との違いを感じてもらえるよう心がけています。

ARC-X 浅野:ARC-Xの商品は大量生産品とは若干異なり、実は手仕事での仕上げとなる商品も多くあります。品質維持のために度々メンバーで検品を実施し、結果に応じて販売品から取り除くようにしています。

藤田:我々も全品確認して「これはさすがに」というものを取り除くことはあります。

ARC-X 稲田:藤田さんは、質感について、どのようなポイントを大事にされていますか?

藤田:大手メーカーさんが木材を使う場合、耐久性を考えてウレタンでしっかりとコーティングされているものが多いと思います。対して我々は、ウレタンを全く使わないとは言いませんが、マットな状態を維持するような仕上げで終わらせています。

ARC-X 稲田:ARC-Xの人工大理石もマットでシルキーな質感なので、そこが気に入っていただけることが多いですね。光が当たることで滑らかな表情がでるところも建築家の方に好まれているところかもしれません。

藤田:なるほど。確かにそうですね。

プロダクトの選択基準に表れる建築家の細部へのこだわり

───ご自身もプロダクトを製作する藤田さんならではの、既製のプロダクトの選択基準をお聞きしたいと思います。逆に他の建築家がデザインしたプロダクトを使ったことはありますか?

藤田:フィリップ・スタルクがデザインした洗面器はよく使います。もっとも建築家のネームバリューで選んでいるわけではありません。

───個々のプロダクトの特徴を見抜いて選ぶということでしょうか?

藤田:そうです。まずプロジェクトが目指している空間性とフィットすることが重要です。抽象的に言えば、匿名性、普遍性、といったところでしょうか。

そして、特に水まわりの場合は、造作への組み込みやすさも気になるところです。

───建築に付属するプロダクトは、施主自身が選ぶこともありますが、建築家に選択が委ねられることも多いですよね。「戸戸」はどちらの目線を意識していますか?

藤田:どちらかというと、建築家寄りのような気がします。「toolbox」はエンドユーザーも相当に見ていると思いますが。

稲田さんにお聞きしたいのですが、ARC-Xのセレクトは建築家を意識されているのですか?

ARC-X 稲田:はい、建築家や設計士の皆さんを意識しています。

建築家の方がつくられる空間と親和性のあるノイズレスなプロダクトをセレクトし、空間を引き立てることを第一に考えています。

───エンドユーザーと建築家で、具体的には、どのような好みの違いがありますか?

ARC-X 浅野:エンドユーザーのお客様は天板の上にボウルを置くベッセルタイプを好まれることが多いです。一方、建築家の方は、スッキリしたハンギングタイプを好まれる印象が強いです。

エンドユーザー・建築家にかかわらず、使い勝手を優先される方は、カウンターより下にボウルを取り付けるアンダータイプを選ばれる方もいますね。ARC-Xではいずれの要望にも応えられるようなラインナップを目指しています。

以下の写真はクリックで拡大します

───排水金具がラインナップに並んでいるのも、ハンギングタイプなどで、人目に付く可能性をきちんと意識されているということでしょうか?

ARC-X 稲田:おっしゃる通りです。空間の特徴に合わせて排水金具の形状を選択していただけるよう、ボトルトラップ、Pトラップ、Sトラップの3種類を用意しています。色はメッキのシルバーだけなので、黒や白のラインナップも今後展開していきたいと考えています。

以下の写真はクリックで拡大します

人工大理石プロダクトの将来性

───現在、ARC-Xで予定されている新たな展開はありますか?

ARC-X 稲田:ARC-Xのラインナップはデザイン性が高く、ご好評いただいています。さらに、お客様からの要望や生活の変化に対応した細やかな配慮を加えた商品展開をしていきたいと考えています。たとえば今年9月に発売開始した新商品の手洗器は、トイレ空間に納めやすいように奥行き寸法を160ミリに納めたり、ハンドソープ置き場を設けたりといった工夫を加えています。

───藤田さんから、ARC-Xの製品で「こんなものがあれば」という要望があれば教えてください。

藤田:カウンターとボウルが一体化して収納もあるような、より大きめの洗面台があればと思うのですが。

天板とボウルがシームレスに繋がっていれば、人工大理石の特徴がエンドユーザーにも伝わりやすいですし、ARC-Xさんならではのスクエアなボウルが天板とセットだと、とても嬉しいです。収納と台は造作でつくれるので、天板とボウルだけでもいいですね。

ARC-X 稲田:カウンターとボウルが一体となっている製品をご用意しています。ボウルがひとつのものと2つのものをそれぞれご用意しているので、空間や使用用途に合わせてお選びいただけます。ただ、収納もあるものについてはご用意がないので、さらにアイテムを充実していきたいです。

藤田:キッチンまわりの製品はありますか?

ARC-X 稲田:過去ラインナップとしての検討はしておりましたが、キッチンは部材の組み合わせ商品なので、在庫やシステムの課題があり現時点でご用意がありません。今後、ARC-Xの成長とともにラインナップを増やしていく予定で、そのなかにキッチンももちろん候補にあり、意欲的に検討しています。

藤田:最近、ステンレス以外のキッチンカウンターを求められることがよくあるので、天板だけでも十分に需要があると思います。

───耐熱性能は問題ないのでしょうか?

ARC-X 浅野:現状ARC-Xの人工大理石の耐熱性能は、洗面・浴室に使う湯の温度を想定したものになっており、キッチン部材として即時転用は難しいです。キッチン向け製品を開発する際には、熱い鍋を直接置く事等を想定した材質上の対策が必要になり、そこがひとつのハードルとなっています。

将来的には、キッチンを含めた水まわり全体に展開したいという思いはありますが、現在、ARC-Xのメインは洗面・浴室まわりです。まずは洗面・浴室まわりにおいて、質感と形状をひとつの軸としたラインナップ展開で価値を提供できればと考えています。

藤田:浴室まわりでは、ハーフユニットバスがあれば設計に組み込みやすいので、お願いしたいです。

ARC-X 稲田:貴重なご意見ありがとうございます。ラインナップについては継続的に検討をおこなっているので、参考にさせていただきます。

藤田:ぜひ、期待しています。

───本日は、貴重なお話しやご意見をいただき、ありがとうございました。

(企画:後藤連平・矢野優美子/インタビュー:後藤連平・中村謙太郎/文章構成・中村謙太郎/編集補助:酒井克弥)

ARC-Xについて

ARC-Xは、洗面器、手洗器、水栓、バスタブ、アクセサリーなどをWeb上で直接ご購入いただけるオンラインショップです。

「あらゆる空間にフィットするしなやかで普遍的なデザインをもつ商品」にこだわり、

Round、Round square、Squareという3つの基本造形でデザインされた商品をラインナップ。近年ますます人気が高まる人工大理石商品を幅広く取り揃えています。

手仕事により磨き上げられた上質な素材感やディティールまでこだわったデザインを、お手頃な価格にてご購入いただけます。

藤田雄介(ふじた ゆうすけ)

1981年兵庫県生まれ。2005年日本大学生産工学部建築工学科卒業。2007年東京都市大学大学院工学研究科修了。手塚建築研究所を経て2010年Camp Design設立。2015〜19年明治大学兼任講師。

現在、東京都市大学、工学院大学、東京電機大学非常勤講師。明治大学大学院理工学研究科後期博士課程在籍。

主な受賞に2012年「花畑団地27号棟プロジェクト」でUR団地再生デザインコンペ最優秀賞、2014年アジアデザイン賞Bronze Award、2015年住まいの環境デザインアワード優秀賞、同年グッドデザイン賞、2017年「柱の間の家」でグッドデザイン賞受賞、2018年「布框戸」でJID AWARD インテリアプロダクト部門賞、2021年「木のレバーハンドル」でウッドデザイン賞、2022年「ジャジャハウス」でSD Review 2022入選、2022年「傘と囲い」で日本建築学会作品選集など